7月13日の里山セミナー「ビオトープで生き物探し!」申込受付中!

【次回の予定】

7月13日(日)「ビオトープで生き物探し!」

里山ガイド・探検隊養成講座の対象セミナーです。

集合場所:世羅町 せら文化センター南側駐車場 地図

内容 :世羅町寺町のコウノトリ人工巣塔下のビオトープで、生き物観察をしてみましょう。

また、ビオトープ観察会後に希望者でコウノトリの子育ての様子も観察します。

時間 :7月13日(日) 9:00~12:00 少雨決行

参加費 :無料

申込 :こちらからお願いします。

定員 :30名程度

注意事項:ビオトープに入られる方は長靴をお持ちください。また、汚れても大丈夫な服装でお越しください。

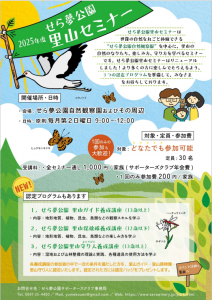

せら夢公園里山セミナーが新しくなりました!

☆認定プログラムが出来ました☆

1. せら夢公園里山ガイド 要件:4,5,7,9,1 月のセミナーに参加

★次年度からの里山セミナー(里山ガイド)、公園主催フォト教室、キノコ探索会などにアシスタントスタッフとして参加できます!

★もっと生き物に詳しくなりたい人には、環境省事業「モニタリング 1000」 への参加も可能!

2. せら夢公園里山探検隊 要件:4,5,7,9,1 月のセミナーに参加

★未来の里山ガイドとして、ステップアップできるプログラムを計画中!

3. せら夢公園里山守り人 要件:4,6,10,11,12,2 月のセミナーに参加

★次年度からの里山セミナー(里山守り人)のアシスタントスタッフとして 参加できます!

★身近な自然を守る活動に活かせます!

●日時:原則毎月第2日曜日 9:00~12:00

●対象:どなたでも参加可能

●会場:せら夢公園およびその周辺

●参加費:全セミナー通し 1000円/家族(サポーターズクラブ年会費)

1回のみ参加費 200円/家族

●上記のイベントに関する問い合わせ

せら夢公園 ℡0847-25-4400

Eメール yumekouen@gmail.com Fax0847-25-4306

【2025年度の予定】

(各回9:00~12:00)

2025年

①4月13日(日)里山セミナーオリエンテーション

オリエンテーション「”自然を大切にする”とは?」

観察会「世羅高原の地形と地質」

②5月11日(日)里山ガイド・探検隊養成講座

観察会「春の里山いきものウォッチング!」

③6月8日(日) 里山守り人養成講座

チョウの観察会「ヒョウモンモドキ保護大作戦!」

④7月13日(日)里山ガイド・探検隊養成講座

観察会「夏だ!ビオトープで生き物探し!」

場所:世羅町寺町 コウノトリ人工巣塔下のビオトープ

⑤8月24日(日)夏休み研修会・サポーターズクラブ総会

内容:湿地の生き物を学べるゲームやクイズ

場所:世羅町内自治センター(未定)

⑥9月14日(日)里山ガイド・探検隊養成講座

観察会「里山で見つける秋の生き物たち」

⑦10月12日(日)里山守り人養成講座

現地実習・観察会「湿地守り人講座~道具と観察の達人になろう~」

⑧11月9日(日)里山守り人養成講座

現地実習・観察会「池の生き物大集合!池干し大作戦」

場所:世羅町内ため池

⑨12月14日(日)里山守り人養成講座

現地実習・観察会「森を育てる!道具を使った山林整備と樹木観察」

⑩1月18日(日)里山ガイド・探検隊養成講座

観察会「冬鳥をさがしてみよう」

⑪2月8日(日)里山守り人養成講座

講演会「ヒョウモンモドキ保護の今とこれから」

⑫3月8日(日)せら里山楽校

これまでの活動

【2025年度】

6月8日(日)チョウの観察会

「ヒョウモンモドキ保護大作戦!」

里山守り人養成講座の対象セミナーです。

内容:せら夢公園で行っている、ヒョウモンモドキの保護活動についてのお話や、

生息地の見学をしながら、絶滅危惧種のチョウ・ヒョウモンモドキを観察しました。

保全活動についてお話

保全活動についてお話

自然観察園で実際にヒョウモンモドキを観察

5月11日(日)「春の里山いきものウォッチング!」

せら夢公園の自然観察園をみんなで歩いて、春の生き物をさがしました!

↑日本一ちいさなトンボ ハッチョウトンボと一円玉

↑みんなで捕まえた生き物を観察しました

↑捕まえたいきものたち

↑自然観察園ではカキツバタが見頃でした。

この日、自然観察園では今年初めてブッポウソウが飛びました。

13日にはホトトギスの声も聞こえるようになり、夏の訪れを感じます。

今後も里山セミナー観察会に、季節の移り変わりを見に来てください!

4月13日(日)里山セミナーオリエンテーション

オリエンテーション「”自然を大切にする”とは?」

観察会「世羅高原の地形と地質」

集合場所:せら夢公園事務所前

公園事務所横のテント下でオリエンテーションと世羅台地の成り立ちについてお話。

その後、公園内を歩いて世羅台地の地形や地質を観察しました。

当日はあいにくの雨で、テント下でのお話が中心になりましたが、

園内を散策して、津田明神山や黒川明神山を眺めながら、

世羅台地の地形や、春の花々を学ぶことができました。

今年から、ご参加いただいたみなさまには、

スタンプカードにスタンプを押させていただきます。

今日はヒョウモンモドキとハッチョウトンボから選んでいただきました!

これから他の生き物も増える予定…ご期待ください^^

【2024年度】

3月16日(日)せら里山楽校「池干し観察会とため池研究報告会」

2月15(土),16日(日)チェーンソー講習会

【基礎研修会】チェーンソー初級

ひろしま森づくり安全技術・技能講習推進協議会「ひろ森あん」によるチェーンソー操作法の講習会・伐木講習を開催しました。

ある程度チェーンソー操作に慣れている方も、改めて安全な作業について勉強する機会となりました。

・内容

1)座学:安全な使用方法、チェーンソーの仕組み・整備方法等

2)実技:チェーンソーの整備方法、基本的な使用方法(玉切り等)

【発展研修会】チェーンソー中級(伐木)

ひろしま森づくり安全技術・技能講習推進協議会「ひろ森あん」によるチェーンソー操作法の講習会を開催しました。

・内容

1)座学:安全な伐木作業に必要な知識等

2)実技:伐倒の訓練として全員が受け口・追い口作り訓練のうえ、講師の伐木を見学しました。

【基礎研修会】チェーンソー初級

・講師:法人ひろしま森づくり安全技術・技能講習推進協議会「ひろ森あん」

・対象者:チェーンソーの初心者、または基礎から学び直したい方

・内容

①座学:安全な使用方法、チェーンソーの仕組み・整備方法等

②実技:基本的な使用方法(玉切り等)

・受講料:1,000円(ただし、座学+見学コースは無料)

・定員:座学+実技コース 定員12名、座学+見学コース 定員10名

・準備物:チェーンソー、整備道具、防護服、安全靴、手袋、ヘルメット、昼食など

【発展研修会】チェーンソー中級(伐木)

・日時:2025年2月15日(日)10:00~15:00

・場所:せら夢公園

・講師:ひろしま森づくり安全技術・技能講習推進協議会「ひろ森あん」

・対象者(受講資格):チェーンソー特別教育またはひろ森あんの安全講習会を受講済みの方。もしくはそれと同等の講習会を受講された方。

・内容

①座学:安全な伐木作業に必要な知識等

②実技:伐倒の訓練として全員が受け口・追い口作り訓練のうえ、園内の立ち木を講師が伐木するのを見学し、装備の状況と実技から判断して可能な方(最大2名)は公園内の立ち木を使って伐木訓練を行います。その他の方は伐木の見学となります。

・受講料:1,000円(ただし、座学+見学コースは無料)

・定員:座学+実技コース 定員12名、座学+見学コース 定員10名

・準備物:チェーンソー、整備道具、防護服、ヘルメット、昼食など

里山セミナー「冬の野鳥を観察しよう」2025年1月19日(日)世羅町京丸ダム)

三原野鳥の会の内海貴朋さんにご案内いただき、京丸ダムと津口のため池で冬鳥を観察しました。

お天気に恵まれたので野鳥の羽の色がとても鮮やかでした。

観察できた野鳥は次の通りです。

キジ、ヒドリガモ、マガモ、カルガモ、コガモ、ホシハジロ、キンクロハジロ、カイツブリ、オカヨシガモ、カワウ、アオサギ、オオバン、カワセミ、ハシボソガラス、ハシブトガラス、ヤマガラ、シジュウカラ、ヒヨドリ、エナガ、メジロ、シロハラ、ジョウビタキ、ミヤマホオジロ

この日は姿を現しませんでしたが、京丸ダムの浅瀬にはコウノトリがやってきているようです。

里山セミナー「サギソウの湿地を整備しよう」2024年11月17日(日)

里山セミナー「池干し観察会」2024年11月9日(土)

世羅町小国狩山地区において秋の恒例行事・池干し観察会を行いました。

計画では狩山地区の上流域にある馬洗池(まあらいけ)で実施する予定でしたが、1週間前の大雨で水が抜けなかったため、去年と同じ池を干して観察と外来種の駆除を行いました。

参加者は総勢60名超。

講師は例年どおり内藤順一さん(比婆科学教育振興会)にお願いしました。

今年は福山大学海洋生物科学科教授・阪本憲治さんと同学科に在籍する7名の4年生にも参加していただきました。

捕らえた生き物は次の通りです。

ミナミメダカ、ギンブナ、ドンコ、コイ、ブルーギル、アカハライモリ、ウシガエル(オタマジャクシ)、スジエビ、ミナミヌマエビ、ミズカマキリ、マツモムシ、トンボのヤゴ(種不明)

昨年はウシガエルの成体も捕らえましたが今年は見つかりませんでした。

ブルーギルは昨年よりも少なく、駆除を2年続けると外来種も減ることがわかりました。

里山セミナー「秋のキノコを楽しもう」2024年10月13日(日)

里山セミナー「秋の植物を観察しよう」2024年9月29日(日)

せら夢公園近くに位置する世羅町黒渕の野山を散策しながら秋の植物を観察しました。

秋のチョウとトンボを観察しよう 2024年9月8日(日)

三瓶自然館サヒメル視察研修 2024年8月25日(日)

島根県三瓶町にある三瓶自然館サヒメルの見学と同館学芸員とインタープリターの会にご案内いただき北の原で自然観察を行いました。

また、インタープリターの会の皆さんによる三瓶自然館イベント「さわってみよう♪わくわくワゴン」で、普段は体験できないアナグマやタヌキのはく製に触れたり、修正や特徴について教えていただきました。

↑参加者の皆さんと三瓶自然館学芸員、インタープリターの会のみなさん

ビオターニでダルマガエルに会おう2024年7月28日(日)

井藤文男さん(農事組合法人ダルマガエルの里)のご案内で無農薬のダルマガエル米を栽培している田んぼで生き物調べを行いました。

残念ながらダルマガエルは見つかりませんでしたが、トノサマガエルがたくさんとれました。

他にも、イモリのオタマジャクシ、コシマゲンゴロウ、ヒメガムシ、コオイムシなども見つかりました。

田んぼの上ではウスバキトンボがたくさん飛んでいました。

世羅高原の情報サイト「せらっくす」(クリックすると移動します)で詳しく紹介していただきました。

ネイチャーフォト教室「ヒョウモンモドキを撮影しよう」2024年6月16日(日)

橋本写真館の橋本拡史さんを講師として、ヒョウモンモドキやハッチョウトンボなど、自然観察園の動植物の撮影法を学びました。

初夏のチョウとトンボを観察しよう2024年6月9日(日)

雨天のため中止しました。

「自然観察園の春を楽しもう」2024年4月16日(日)

せら夢公園自然観察園を散策し園内の春の動植物を観察しました。

ヒョウモンモドキの幼虫の様子も観察しまた。

【2023年度】

「せら里山楽校」2024年3月17日(日)

せら夢公園自然観察園で早春の生き物を観察しました。

8:45~9:00 受付

9:00~9:30 開会,「いきものログ」・「ひろしま県民調査隊」の説明

9:30~9:45 自然観察園へ移動

10:00~11:30

①ヒョウモンモドキの生息地の観察

②早春の生き物観察(アカガエル類・アキサンショウウオ)

11:45~12:30 振り返り・閉会

★オプショナルイベント

愛媛大学農学部4年生・伊東大地さんによる世羅町のコウノトリのトーク(卒業研究でわかったこと)

13:30~14:00

「チェーンソーの操作法を学ぼう(伐木講習)」2024年2月18日(日)

ひろしま森づくり安全技術・技能講習推進協議会「ひろ森あん」によるチェーンソー操作法の講習会・伐木講習を開催しました。

昨秋から森林組合の職員になったという方にも受講していただきました。

・内容

1)座学:安全な伐木作業に必要な知識等

2)実技:伐倒の訓練として全員が受け口・追い口作り訓練のうえ、講師の伐木を見学しました。

「チェーンソーの操作法を学ぼう(基礎講習)」2024年2月10日(土)

ひろしま森づくり安全技術・技能講習推進協議会「ひろ森あん」によるチェーンソー操作法の講習会を開催しました。

・座学:安全な使用方法、チェーンソーの仕組み・整備方法等

・実技:基本的な使用方法(玉切り等)

「冬の野鳥を観察しよう」1月21日(日)

内海貴朋さん(三原野鳥の会)を講師として世羅町三川ダムで冬の野鳥を観察しました。

前日の比べ天気は回復したものの気温が低かったためか、観察できた野鳥は去年より少なく、オシドリ、マガモ、カルガモ、カワウ、アオサギ、トビ、シジュウカラ、ヤマガラ、ヒヨドリ、ジョウビタキ、ハシボソガラスなど、11種でした。

ちなみに昨年1月の里山セミナーでは、ヒドリガモ、マガモ、カルガモ、カイツブリ、カワウ、アオサギ、オオバン、ミサゴ、トビ、カワセミ、ハシボソガラス、ハシブトガラス 、ヒヨドリ、エナガ、シロハラ、ツグミ、ルリビタキ、ジョウビタキ、ホオジロなど、19種の野鳥を観察することができました。

「ヒョウモンモドキの生息地を整備しよう」2023年11月26日(日),12月3日(日)

予定していた場所がすべて終わったわけではないんですが、とりあえず、今日で今シーズンの生息地整備は終了します。皆さん、ご協力ありがとうございました。

里山セミナー「池干し観察会」2023年10月29日(日)

里山セミナー「秋のキノコを観察しよう」10月15日(日)

きのこアドバイザーの衛藤慎也さんを案内役としてせら夢公園内の里山でキノコを探しました。

梅雨が上がってから雨らしい雨が降らない今年のキノコは大凶作。

10月15日に行ったキノコ観察会でも例年と比べると種類も量も少なかったのですが、それでも大勢で探せばそれなりにキノコが集まりました。

食べられるキノコでは、カノシタ、ハタケシメジ、アミタケなどが採れました。

アカマツに林縁の芝の中で出始めたヌメルイグチを見つけた長野県出身の参加者は、

「子供のころからヌメリイグチを食べて育ったが、広島に来てからお目にかかれない。見つかってよかった」と、ヌメリイグチをお持ち帰りになりました。

ヌメリイグチは公園でたくさん発生するので管理人も食べたことがありますが、最新のキノコ図鑑(2013年発行学研教育出版「日本の毒きのこ」第5刷)では毒キノコ扱いになっています。食べるとお腹を壊す方もいるので、ご承知おきください。

【採取できたキノコ】

(食べられるキノコ)アミタケ、カノシタ、ハタケシメジ、クギタケ

(その他のキノコ)カバイロツルタケ、チャツムタケ、ツガサルノコシカケ、クチベニタケ、ヌメリイグチ(山と渓谷社「日本のきのこ」第2刷2012年発行には「食」と表記されていますが、学研教育出版「日本の毒きのこ」第5刷2013年発行には毒きのことして扱われて います)、シロオニタケ(毒)、ササクレシロオニタケ(毒)、スギヒラタケ(毒)、ドクベニタケ(毒)

里山セミナー「高知県立牧野植物園視察」2023年10月1日(日)

終了しました。

里山セミナー「秋の植物を観察しよう」9月24日(日)

三次市吉舎町にある品の滝周辺で秋の植物を観察しました。

里山セミナー「秋のチョウとトンボを観察しよう」9月10日(日)

せら夢公園自然観察園で秋のチョウとトンボを観察しました。

9種類のチョウ、16種類のトンボが観察できました。

里山セミナー「夏の植物を観察しよう」8月20日(日)

5月21日(日)に続いて、三次市吉舎町にある品の滝周辺で夏の植物を観察しました。

観察会には広島ホームテレビ「地球派宣言」のテレビ・クルーが同行し取材が行われました。

放送の内容は以下のリンクで視聴できます。

品の滝では9月24日(日)にも里山セミナー「秋の植物を観察しよう」を行います。

里山セミナー「ネイチャーフォト教室・満開のサギソウを撮影しよう!」8月11日(金)

橋本写真館の橋本拡史さんを講師として満開のサギソウなど、自然観察園の動植物の撮影法を学びました。

里山セミナー「満開のサギソウを観察しよう」8月6日(日)

見ごろを迎えた自然観察園のサギソウを、せら夢公園サポーターズクラブのメンバーがご案内しました。

見るだけでなく、触って、味わう、当日限定のサギソウの楽しみ方を体験していただきました。

田んぼの学校「田んぼの生き物調査・ビオターニでダルマガエルに会おう」2023年7月30日(日)

カエル仙人こと農事組合法人ダルマガエルの里の井藤文男さんの案内で、世羅町小谷「ビオターニ(小谷スポーツ公園)」と周辺の水田でダルマガエルや田んぼの生き物を観察しました。

ダルマガエルには会えなかったけど、トノサマガエル、ツチガエル、アマガエル、ツチガエルのオタマジャクシ、クロゲンゴロウ、ヒメゲンゴロウ、コガムシ、ヒメガムシ、ミズカマキリ、オオコオイムシ、ギンヤンマ、ギンヤンマノのヤゴ、オオシオカラトンボ、ウスバキトンボ、イモリとイモリのオタマジャクシ、ミズポバココ(開花)、オモダカ(開花)など、いろんな生き物を見つけることができました。

世羅町小谷でダルマガエル育てながら無農薬米を栽培しているカエル仙人こと井藤文男さんとご家族、桜井洋子さんにはたいへんおせわになりました。いつものようにネイチャーゲームも楽しみました。

里山セミナー「ブッポウソウの子育てを観察しよう」7月15日(土)9:00~12:00

世羅町内のブッポウソウの巣箱で、ヒナにエサを運ぶ親鳥の様子を観察しました。

里山セミナー「初夏の植物を観察しよう」5月21日(日)9:00~12:00

三次市吉舎町にある品の滝周辺を散策し初夏の植物を観察しました。

里山セミナー「自然観察園の春を楽しもう」4月16日(日)9:00~12:00

せら夢公園自然観察園を散策し園内の春の動植物を観察しました。

里山セミナー「せら里山楽校・ヒョウモンモドキを守ろう!」2023年3月19日(日)

せら高原の自然を丸ごと体験できる“せら夢公園自然観察園”で春の生き物の観察や絶滅危惧種のチョウ「ヒョウモンモドキ」の保護活動を体験しました。

里山セミナー「チェーンソーの操作法を学ぼう(基礎講習)」2023年2月18日(土)

ひろしま森づくり安全技術・技能講習推進協議会「ひろ森あん」によるチェーンソー操作法の講習会を開催しました。

■日時: 2023年2月18日(土)10:00~16:00

■場所:せらワイナリー足湯館会議室(受付・座学)、せら夢公園自然観察園(実技)

■講師:法人ひろしま森づくり安全技術・技能講習推進協議会「ひろ森あん」

■対象者:チェーンソーの初心者、または基礎から学び直したい方

■内容

1)座学:安全な使用方法、チェーンソーの仕組み・整備方法等

2)実技:基本的な使用方法(玉切り等)

里山セミナー「チェーンソーの操作法を学ぼう(伐木講習)」2023年2月19日(日)

ひろしま森づくり安全技術・技能講習推進協議会「ひろ森あん」によるチェーンソー操作法の講習会を開催しました。

■日時: 2023年2月19日(日)10:00~16:00

■場所:せらワイナリー足湯館会議室(受付・座学)、せら夢公園自然観察園(実技)

■講師:ひろしま森づくり安全技術・技能講習推進協議会「ひろ森あん」

■対象者(受講資格):チェーンソー特別教育またはひろ森あんの安全講習会を受講済みの方。もしくはそれと同等の講習会を受講された方。

■内容

1)座学:安全な伐木作業に必要な知識等

2)実技:伐倒の訓練として全員が受け口・追い口作り訓練のうえ、園内の立ち木を講師が伐木するのを見学し、装備の状況と実技から判断して可能な方(最大2名)は公園内の立ち木を使って伐木訓練を行います。その他の方は伐木の見学となります。

里山セミナー「冬の野鳥を観察しよう」2023年1月22日(日)

三川ダムで里山セミナー「冬の野鳥を観察しよう」を開催しました。

鳴き声を含め観察できた野鳥は19種類でした。

講師を務めて下さった三原野鳥の会の内海さんによれば例年に比べカモ類の飛来数はかなり少ないとのこと。

鳴き声も含め観察できた野鳥は、ヒドリガモ、マガモ、カルガモ、カイツブリ、カワウ、アオサギ、オオバン、ミサゴ、トビ、カワセミ、ハシボソガラス、ハシブトガラス 、ヒヨドリ、エナガ、シロハラ、ツグミ、ルリビタキ、ジョウビタキ、ホオジロ。全部で19種でした。

里山セミナー「サギソウの湿地を整備しよう」2022年12月4日(日)

せら夢公園自然観察園では、サギソウの咲く貧栄養湿地を維持するため、毎年晩秋から初冬にかけて湿地の枯れ草を刈る整備作業を行っています。

刈った草は全て湿地の外に持ち出さなければならないので、整備作業はかなりの重労働になりますが、毎年サポーターズクラブのみなさんに協力していただいています。

今年も午前中に作業を終了し、お昼ご飯は慰労を兼ねて世羅産猪肉のバーベキューを楽しみました。

毎度のことながら、ボランティアの皆さんも地元の猟師さんから分けていただいた猪肉もサイコーでした。

里山セミナー「池干し観察会」2022年10月30日(日)

10月30日日)、恒例の池干し観察会を開催しました。

会場は世羅町黒川にある「丸池」と呼ばれるため池で、昭和5年に周辺の水田を開墾したときに作られたものです。

捕獲した生き物は、クサガメ、ミズカマキリ、オオヤマトンボ・コヤマトンボ・ギンヤンマのヤゴ、ヒル、オオクチバス、ブルーギル、ウシガエル、ツチガエルのオタマジャクシなど。

駆除した特定外来生物はオオグチバスは約7kg、ブルーギルは5kgでした。

オオクチバスなどがいるため池の中の生き物は種数も量も少なめでした。

一方で、よく管理されたため池の堤の植生は豊かで、ウメバチソウ、リンドウ、アキノキリンソウ、ヤマラッキョウが咲いていました。

↑参加者のみなさん

↑ため池の堤に咲くウメバチソウ

↑ため池の堤に咲くヤマラッキョウ

↑木曜日から徐々に水を抜いて当日を迎えた。

↑水底から現れたスブタ(絶滅危惧種)

↑ツチガエルのオタマジャクシ

↑たくさん捕れたズカマキリ。

↑(右から)オオヤマトンボ、ギンヤンマ、コヤマドンボのヤゴ

↑捕獲した特定外来生物・オオクチバス(ブラックバス)とウシガエルは解剖して胃の中身を調べた。

↑オオクチバスの胃から見つかったオオヤマトンボノヤゴ

里山セミナー「秋の植物を観察しよう」2022年10月23日(日)

浜田展也さん(神辺旭高教諭)を案内役として園内の植物を観察しました。

里山セミナー「秋のキノコを楽しもう」2022年10月9日(日)

衛藤慎也さん(きのこアドバイザー)をご案内役としてキノコ観察会を開催しました。

毎年、里山セミナーの1・2を争う人気イベントだけあって、今回も大勢の方にご参加いただきました。

里山セミナー「秋のチョウとトンボを観察しよう」2022年9月11日(日)

■講師 門田亨さん(府中市文化財保護審議委員)

山根浩史さん(元高校理科教諭)

■場所 せら夢公園自然観察園

里山セミナー・田んぼの学校ジョイント企画「田んぼの生き物調査,ビオターニでダルマガエルに会おう」2022年7月31日(日)

カエル仙人こと農事組合法人ダルマガエルの里の井藤文男さんの案内で、世羅町小谷「ビオターニ(小谷スポーツ公園)」と周辺の水田でダルマガエルや田んぼの生き物を観察しました。

残念ながら、参加者の皆さんはダルマガエルを捕まえることができませんでしたが、井藤さんに前もって捕獲していただいたダルマガエルを観察していただきました。

参加者の皆さんに捕まえていただいた生き物は、トノサマガエル、ツチガエル、アマガエル、イモリ、ミズカマキリ、ガムシ、ゲンゴロウ類の幼虫、ギンヤンマのヤゴなどでした。

生き物調査のあとは、いつものようにネイチャーゲームも楽しみました。

「ブッポウソウの子育てを観察しよう」2022年7月3日(日)

三原野鳥の会の下見若行さんのご案内でブッポウソウの子育てを観察しました。

今年は2年ぶりに自然観察園の巣箱で子育てが始まっています。

また、せらワイナリーの敷地に設置した巣箱にも営巣しています。

年々、生息数が増えているようです。

自然観察園のヒナの巣立ちは25日頃と予想していますので、それまでは巣箱に餌を運ぶ親鳥の姿を観察できると思います。

貸し出し用の双眼鏡も用意していますので、ご入用の方は公園管理センター(0847-25-4400)にお申し出ください。

↑巣箱から50m離れた場所に設置したハイド(観察舎)

↑メスに餌を与え求愛するオスのブッポウソウ(自然観察園6月1日)

「初夏のチョウとトンボを観察しよう」2022年6月25日(土)

チョウについて門田亨さん(府中市文化財保護審議委員)、トンボについては山根浩史さん(元高校理科教諭)にそれぞれご案内いただき、自然観察園のチョウとトンボを観察しました。

【観察できたチョウ】

キタキチョウ、ウラギンヒョウモン、オオウラギンスジヒョウモン、ヒョウモンモドキ、ルリタテハ、ツバメシジミ(♂♀)ベニシジミ、オオチャバネセセリ

【観察できたトンボ】

ホソミオツネントンボ、アオイトトンボ、モノサシトンボ、キイトトンボ、クロイトトンボ、ギンヤンマ、コオニヤンマ、オニヤンマ、ノシメトンボ、ハッチョウトンボ、ショウジョウトンボ、ハラビロトンボ、シオカラトンボ、ヨツボシトンボ

↑参加者のみなさん

↑トンボとりに興じる参加者の皆さん

「初夏の植物を楽しもう」2022年5月22日(日)

浜田展也さん(神辺旭高校理科教諭)のご案内で自然観察園の植物などを観察しました。

「自然観察園の春を楽しもう」2022年4月17日(日)

せら夢公園サポーターズクラブ会長の中島秀也さんの案内で自然観察園の春の動植物を観察しました。

↑卵嚢の中で成長するアキサンショウウオの赤ちゃん

↑アキサンショウウオの卵嚢(らんのう)

↑参加者の皆さん

「チェーンソーの操作法を学ぼう」2022年3月5日(日)

前半はチェーンソー操作の基本を復習し、伐木のための受け口と追口をつくる練習を行いました。後半は講師陣による伐木のデモンストレーションを見学した後、受講生のお一人に伐木を行っていただきました。

公園でもよくチェーンソーを使って作業するんですが、伐木での死亡事故は年間50件ほどあるそうです。安全な山仕事を行うために、これからもチェーンソーの安全講習会を開催する予定ですので、チェーンソーを使う方はぜひ受講してみて下さい。

1.日時:2022年3月5日(土)9:00~16:40

2.場所:せら夢公園自然観察園

集合場所は公園管理センター前になります。チェーンソーや道具を持参のうえお集まりください。

3.講師

NPO法人ひろしま森づくり安全技術・技能講習推進協議会「ひろ森あん」

4.対象者:安全講習(2020年2月に公園で開催した講習会を含む)を受講済みの方。もしくはそれと同等の講習会を受講された方。

5.内容

1)講義:復習の講義(1時間程度)

2)実技:伐倒の訓練として全員が受け口作り訓練のうえ、園内の立ち木を講師が伐木するのを見学し、受け口作りの上手な方2名を対象に公園内の立ち木を使って伐木訓練を行います。

6.受講料:1000円

7.定員:定員10名

8.準備物:チェーンソー、修繕道具、防護服、ヘルメット、昼食など

「冬の野鳥を観察しよう」2022年3月6日(日)

まん延防止等重点措置が3月6日(日)まで延長されましたので中止しました。

・集合 道の駅世羅 8:45集合

・日時 2022年3月6日(日)9:00~12:00

・講師 内海 貴朋さん(三原野鳥の会)

・準備 双眼鏡は貸し出します。お持ちの方はご持参ください。

「サギソウの湿地を整備しよう」2021年11月28日(日)

恒例のサギソウの湿地の整備を行いました。

整備作業の主な内容は湿地の草刈りです。

貧栄養の状態を維持するために刈った草は全て湿地の外に運び出します。

子どもたちには、自然観察園に蔓延っているメリケンカルカヤ、ブタナ、セイタカアワダチソウなどの外来種を抜き取ってもらいました。

いつものセミナーと違い今回は言ってみれば農作業のようなものです。

にもかかわらず、皆さんの献身的なご協力で予定通りの整備を行うことができました。

作業を終了した後は世羅産イノシシと呉市安浦産の牡蠣を味わいました。

イノシシも牡蠣も絶品でした。

「池干し観察会」2021年10月31日(日)

・講師 内藤順一さん

・場所 世羅町黒川

10月最後の日曜日、世羅町黒川のため池で池干し観察会を行いました。

池の底には腰まで埋まる泥が溜まっていましたが、講師を務めていただいた内藤順一さんのアドバイスで泥の上にコンパネを敷いてその上に乗ってみると沈むことなく生き物を捕獲することができました。

【駆除した外来生物】ウシガエル(オタマジャクシと幼体多数)

【観察できた生き物】ギンブナ(30cmオーバー10数匹、稚魚多数)、ドジョウ、ドンコ、オオコオイムシ、マツモムシ、タヌキモの仲間、オニビシ、ショウブ(しょうぶ湯に使うショウブ)、ため池の堤近くにあるコナラの切り株に生えたシイタケなど。

「ビオターニでダルマガエルを探そう」2021年10月23日(土)

・講師 井藤文男さん

・場所 世羅町小谷(集合 道の駅世羅)

ビオターニでダルマガエルを探しました。

大人のダルマガエルは土の中にもぐって冬眠しているので見つかりませんでしたが、今年生まれの小さなダルマガエルを4匹捕まえることが出来ました。

ちなみに、大人が見つけたのは1匹だけで、あとは子どもたちが見つけてくれました。

カエル仙人こと井藤文男さんが手にしているのは、数日前に準備していただいていた3歳のオスのダルマガエルです。

達磨のような丸い体つきで手足が短い姿は、なんとも可愛いですね。

参加者の皆さんが手にしているのは井藤さんからいただいた無農薬のダルマガエル米です。ありがとうございました。

↑横位一列になって棒で地面をつつきながら前進すると、隠れていたカエルが跳びだす。

「秋の植物を観察しよう」2021年10月17日(日)

・講師 浜田展也さん

・場所 世羅町黒川

7月にも訪れた世羅町黒川地区で秋の植物を観察しました。

ウメバチソウ、センブリ、イヌセンブリ、リンドウなど、秋を彩る可憐な花や、ナツハゼ、ウメモドキなどの赤く色づいた実が、訪れた参加者を迎えてくれました。

「秋のキノコを楽しもう」2021年10月10日(日)

・講師 衛藤慎也さん(きのこアドバイザー)

・場所 せら県民公園(せら夢公園)

9月中旬以降さっぱり雨が降らなかったので心配していましたが、食べておいしいハタケシメジやコウタケをはじめ、それなりに採取できたかな。

きのこアドバイザーの衛藤さんによると「雨が降ればこれからいろいろ生えてくると思います」とのことでした。

↑画面手前の黒っぽいキノコはコウタケ(香茸)。 高値で取引される香りのよいキノコです。

「秋のチョウとトンボを観察しよう」2021年10月3日(日)

・講師 門田亨さん(蝶)、山根浩史さん(トンボ)

・場所 世羅町田打にあるビオトーチ

この日観察できたチョウは、モンキアゲハ、ツマグロヒョウモン、ヤマトシジミ、ベニシジミ、ツバメシジミ、ヒメアカタテハ、キタテハ、ヒメウラナミジャノメ、モンキチョウ、モンシロチョウ、キタキチョウなど。トンボでは、アオイトトンボ、キイトトンボ、アジアイトトンボ、オオルリボシヤンマ、ギンヤンマ、コオニヤンマ、ナツアカネ、アキアカネ、ノシメトンボ、フメアカネ、マユタテアカネ、キトンボ、ウスバキトンボ、ハグロトンボを見ることが出来ました。

「夏のチョウとトンボを観察しよう」2021年7月25日(日)

門田 亨さん(チョウ)山根浩史さん(トンボ)を講師として世羅町田打にあるビオトーチでチョウとトンボを観察しました。

「ビオターニでダルマガエルに会おう」2021年7月24日(土)

カエル仙人こと世羅町小谷の井藤文男さんを講師としてビオターニの生きものを観察しました。

残念ながらダルマガエルには会えませんでしたが、オタマジャクシを見ることはできました。

捕らえることができたカエルはトノサマガエル、ツチガエル、アマガエルでした。

他にもガムシやゲンゴロウの仲間もとれました。

猛暑のこの時期、田んぼよりは川の生き物探しの方が気持ちよかったので、来年の夏は川の学校を開こうと思います。

今回出会えなかったダルマガエルには10月の稲刈り後の田んぼで見つけたいと思います。(開催日は追ってご案内します)

↑大きなエビがとれました。(スジエビ?)

里山セミナー「黒川の植物を観察しよう」2021年7月18日(日)

浜田展也さんを講師として世羅町黒川地区の湿地やため池の堤などに自生する夏の植物を観察しました。

キキョウはシカに蕾を食べられて花を見ることができませんでしたが、サポーターズのHさんがマイサギソウ(舞鷺草)を見つけて下さいました。

マイサギソウは広島県のRDBでは絶滅危惧Ⅱ類の希少種です。

里山セミナー「ブッポウソウの子育てを観察しよう」2021年7月4日(日)

巣箱で孵化した雛にエサを運ぶ親鳥の様子を観察しました。

里山セミナー「自然観察園の春を楽しもう」2021年4月18日

自然観察園を散策して春の動植物を観察しました。

エヒメアヤメ(写真上左)、ザイフリボク(写真上右)、サワオグルマ、スミレなどの花や、シオヤトンボやヒョウモンモドキの幼虫を観察しました。

↓せら夢公園(せら県民公園)のイベント情報などはこちらのページをご覧ください。